Blockseminar „Narrative urbaner Transformation“

Im Wintersemester 2024/25 fand am transzent ein Blockseminar „Narrative urbaner Transformation“ mit interessierten Studierenden der Politikwissenschaft statt. Ziel war, sich am Beispiel Nachhaltiger Stadtentwicklung mit „Narrativen des Wandels“ auf unterschiedlichen politischen Ebenen, in Leitbildern und Zukunftsvisionen, politischen Programmen und Strategien zivilgesellschaftlicher Initiativen im Kontext urbaner Transformation zu beschäftigen.

Das Blockseminar hat damit den Allgemeinplatz „es braucht ein neues Narrativ“, der sich aktuell in fast jeder gesellschaftlichen Debatte findet, aufgegriffen. Dabei greift die etwas banale Idee, dass es einfach „nur“ eine überzeugende Geschichte braucht, damit Menschen sich einer Bewegung anschließen, ein bestimmtes Produkt kaufen oder ihr Verhalten ändern, zu kurz. Eine gute Geschichte führt nicht automatisch zu Veränderung im Handeln von Akteur*innen. Trotzdem spielen Narrative eine wichtige Rolle für die Transformation in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung.

Nach einer Einführung in Grundlagen der Transformationsforschung, aktuelle Literatur zur Rolle von Narrativen in Transformationsprozessen und das Themenfeld Nachhaltige Stadtentwicklung haben die Teilnehmenden sich intensiv mit drei Pilotprojekten der Nationalen Stadtentwicklungspolitik beschäftigt. Dabei wurden verschiedene Fragestellungen bearbeitet: Welche Zielkonflikte und Normkollisionen finden sich in den Narrativen nachhaltiger Stadtentwicklung auf unterschiedlichen Ebenen? Wie hängen Narrative in politischen Leitbildern mit konkreter Programmatik und Umsetzung zusammen? Mit welchen narrativen Strategien wird politisches Agenda-Setting betrieben und welche Rolle spielen aktuelle gesellschaftliche Debatten?

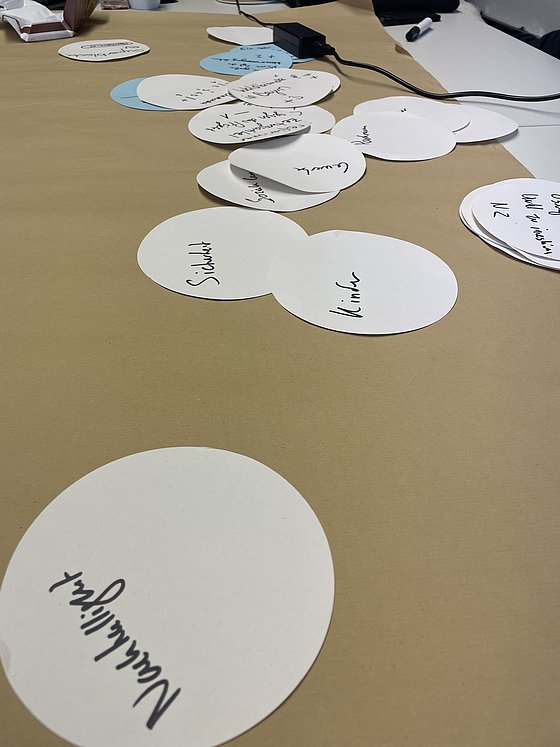

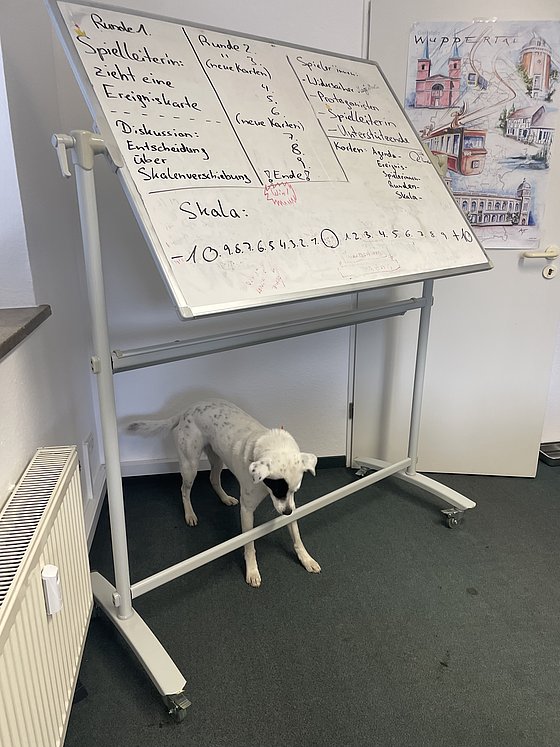

Um diese Fragen zu beantworten wurde unterschiedliches Datenmaterial zur Analyse der drei Pilotprojekte zusammengetragen. Die Studierenden haben sich dann auf die Suche nach narrativen Zukünften rund um die Pilotprojekte gemacht. Es wurde analysiert, welche Zukunftsvorstellungen (utopische, apokalyptische oder post-apokalyptische) sich in den Narrativen finden, wie diese rund um bestimmte Ereignisse und Entscheidungsknotenpunkte konstruiert sind und welche Rollen unterschiedliche Akteure zugewiesen bekommen (Protagonist*innen, Adressat*innen, Verbündete, Verhindernde oder Widersacher*innen). Die Ergebnisse der Analyse wurden auf kreative Weise in ein selbst-entwickeltes Planspiel übertragen, mit dem unterschiedliche narrative Zukünfte erprobt und diskutiert werden konnten.

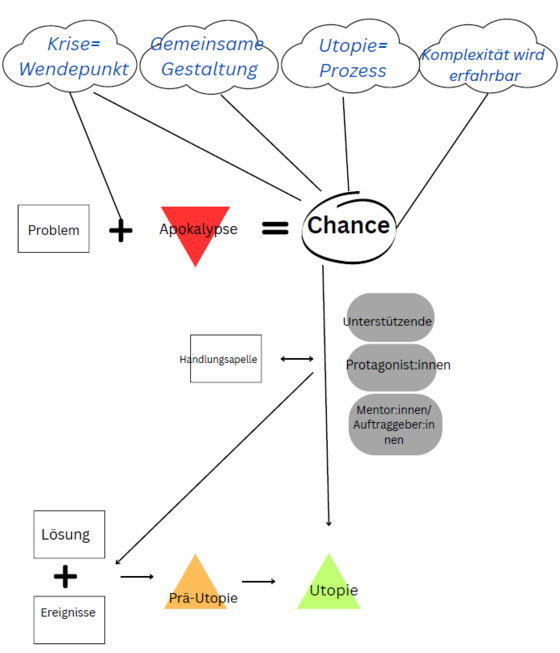

Im ersten betrachteten Pilotprojekt „Was wäre wenn…? Eine Stadt probt ihren Untergang“ in Nürnberg sollen Lösungen angesichts der eskalierenden Klimakrise entwickelt werden. Dafür entwickeln Stadtgesellschaft und Expert*innen gemeinsam auf der Grundlage eines wissenschaftlich fundierten Szenarios Strategien und konkrete Projekte. Die Studierenden analysierten, dass das Projekt durch vier ineinandergreifende Leitnarrative geprägt ist: Die Krise ist ein Wendepunkt, Zukunft wird gemeinsam gestaltet, Narrative machen Komplexität erfahrbar und Utopie ist ein gemeinsamer Prozess.

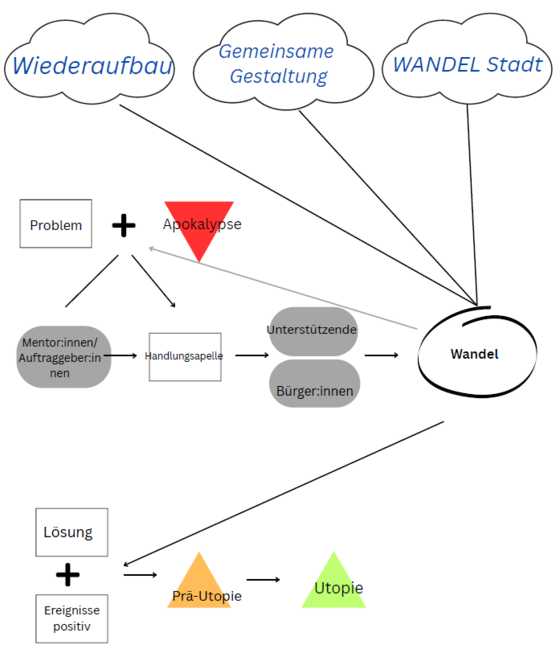

Das zweite Projekt, die WANDELpfad Co-Working-Galerie in Homberg (Efze) soll resilienzorientierte Stadtentwicklung in Kleinstädten im ländlichen Raum durch Schaffung eines zivilgesellschaftlichen Netzwerks erproben. Dazu wird ein zentraler Leerstand in der historischen Altstadt zu einem multifunktionalen Ort für Austausch und kulturelle Nutzungen und Vernetzung verschiedener Teilbereiche der Stadt durch einen barrierefreien „WANDELpfad“ entwickelt. Das Projekt wird von drei übergreifenden Leitnarrativen (Homberg erfährt einen Wiederaufbau, Homberg wird gemeinsam gestaltet, Homberg als WANDELstadt) geprägt, in denen der Wandel das zentrale, verbindende Motiv bildet.

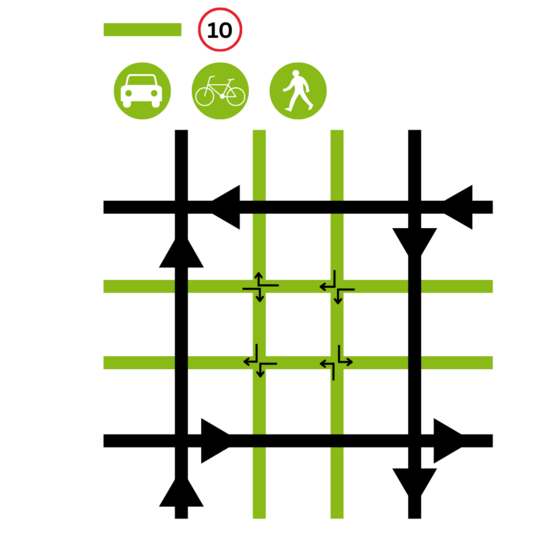

Im Leipziger Projekt „SUPERBLOCKS“ geht es darum, ein Quartier nach dem Vorbild Barcelona in einen „Superblock“ mit fußverkehrsfreundlich öffentlichen Räumen, Fahrrad- und Spielstraßen zu verwandeln. Dazu wird eine kommunikative Basis für eine koproduktive Zusammenarbeit angestoßen und sich außerdem schrittweise an Superblock-Elemente herangetastet, die künftig verbunden werden können.

In allen drei Fällen dokumentierten die Studierenden wiederkehrende Muster: Wandel ist keine Bedrohung, sondern eine Chance zur Erneuerung, Krise ist kein Endpunkt, sondern ein Ausgangspunkt für positive Entwicklung, Zukunft entsteht durch partizipative Prozesse und zivilgesellschaftliches Engagement, die Stadt ist ein Experimentierfeld und Transformation wird als offener, fortlaufender Prozess verstanden.Die Seminarergebnisse wurden von Fabienne Paß im Rahmen des Forschungsprojekts als Fallstudien zum Download aufbereitet und gestaltet und fließen in die laufende Forschung im Projekt „Narrative Futures“ mit ein.

Download Nürnberg

Download Homberg